こんにちは。横須賀市議会議員の堀りょういちです。

今回は本市でも重要な課題である少子化対策を考えていきます。

とはいえ、かなり長くなるのでこちらもシリーズ化して一緒に考えていきましょう。

今回は天野馨南子著『まちがいだらけの少子化対策』を通じて、少子化の現状を俯瞰してみたいと思います。

本書の指摘は、エビデンスを通じて少子化対策をしなさいということなのですが、今の少子化に対する多くの誤解や偏見があることをまず指摘します。

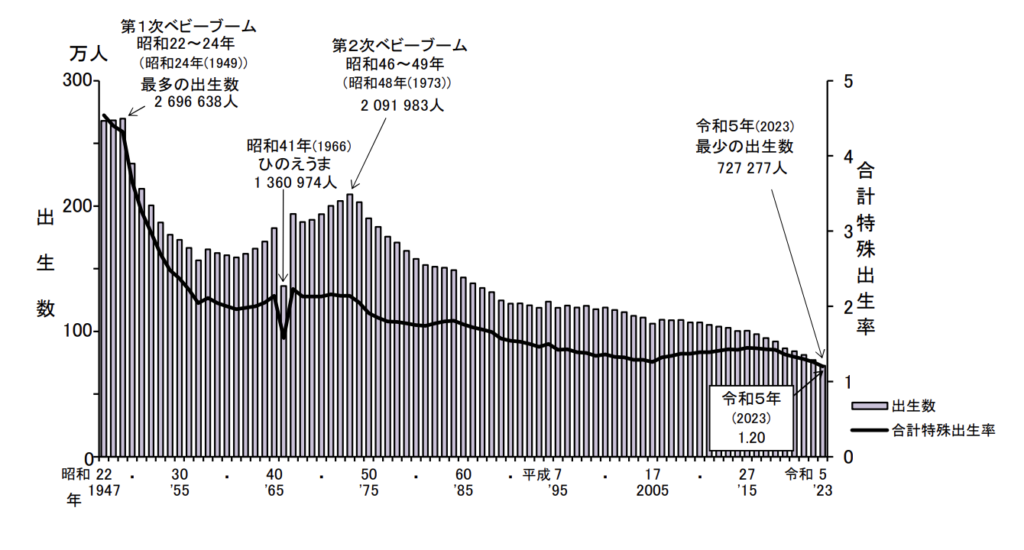

1.出生率=夫婦が持つ平均の子どもの数ではない。

出生率は、その時代に生きる全女性が結婚の有無に関係なく、生涯に持つであろう一人あたりの子供の数を表す予想平均値。

つまり、分母には未婚の女性も含まれます。

日本では婚外子の数は非常に少ないので、シンプルに未婚の女性が増えるほど、出生率は下がるということになります。

さらに著者は「再婚者を含む婚姻」が増加するほど出生数が減少するという傾向も指摘しています。

出典:厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

出典:厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

夫婦の持つ子どもが減ったせいで少子化が進んでいると言われますが、出生数を初婚同士の婚姻数で割った数について、

筆者が厚生労働省の人口動態統計から分析した結果、1970年(第二次ベビーブーム前年)は2.1、2022年は2.0であり、再婚者を除く夫婦あたりの子どもの数は、この半世紀で大きく変わっていないということが明らかになっています。

日本の少子化の大きな要因は、「未婚女性の増加」にあるといえます。

2.結婚したくないから結婚しないのではない

未婚が増えているのは、価値観の多様化により結婚したくない人が増えているからではないか。

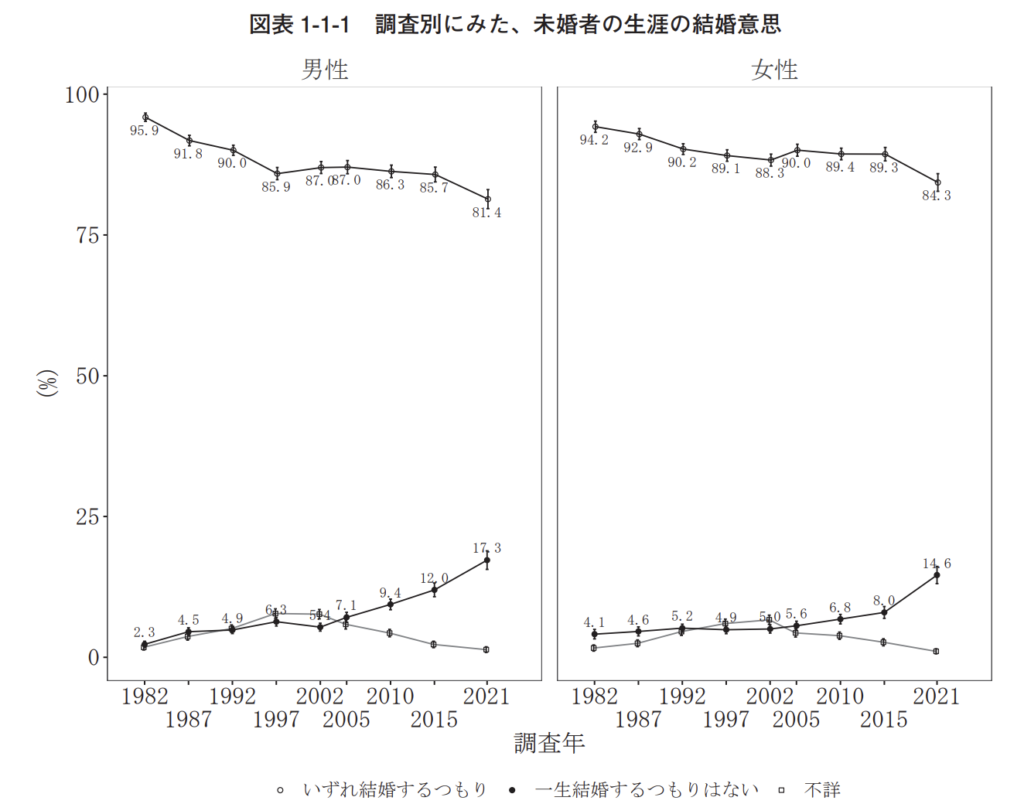

国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」によれば、確かに減少傾向にはあるものの、男女ともに8割を超えている。

一方の初婚の婚姻数は1987年57.2万件→2021年37.1万件と65%水準まで落ちている。

結婚意思は大きく変化していないのに、結婚希望が実現していない。

出典:国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)報告書」

続きは次回。。。

■堀りょういちYouTubeチャンネル

毎週日曜日のライブ配信「ホーリーナイト」や最新情報を5分で伝える動画配信など行っています。

ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします!

http://www.youtube.com/channel/UCRUNi2Vk5XUDJzdbOYxi1rQ?sub_confirmation=1

※チャンネル登録をしていただくと動画更新のお知らせを受け取っていただけます

■堀りょういち公式LINE

毎週日曜日に横須賀の最新ニュースをお届け。

市議会議員としてまちを歩いているからこそ得られる旬な情報を多くお届けしています。

こちらもぜひ登録をお願いします。

※もちろん登録は無料です!

https://lin.ee/0heUbHy