こんにちは!横須賀市議会議員の堀りょういちです。

今回は「関係人口」をテーマに話していきます。

話のボリュームが大きいので、

1.関係人口とは何か

2.横須賀市の新たな関係人口増に向けた取組みとは

の二つに分けて解説します。

昨年の一般質問で、私は「関係人口増に向けた施策」を市長に提案しました。

そこでは、今の時代だからこそ、横須賀市という街だからこそ、力を入れるべきだと訴えています。

まず、そもそも関係人口とは何か。

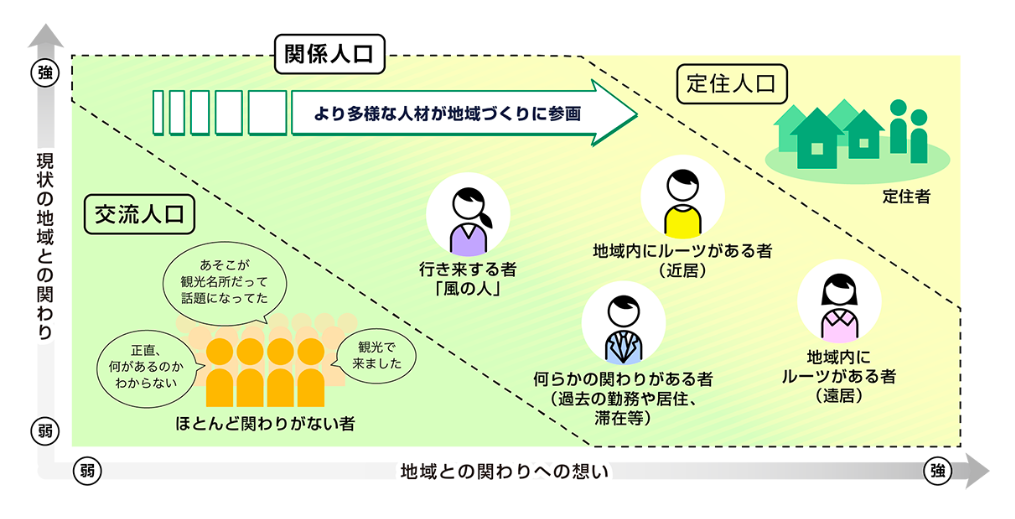

それは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉です。

出典:総務省 https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/about/index.html

曖昧な定義ですが、まずは「定住人口」と「交流人口」から確認します。

一番イメージしやすいのは「定住人口」。その街に住んでいる人のことです。

人口減少が進んでいますが、この定住人口が落ち込んでいます。

次に「交流人口」。これは観光などの目的でスポットで来る人のことです。

ネイビーバーガーを食べて、軍港巡りをして、帰るーーのような。

本市ではこれまでこの「交流人口」を増やそうと、観光施策を充実したり、大きなイベントを数多く行ってきました。

これらの中間に位置する存在が「関係人口」です。

住んでいるわけではないけれど、単発で観光に来る人よりも地域への関係値や思い入れがある人。

例えば、以前横須賀に住んでいたけど、仕事や配偶者の都合などで市外へ転居した人。

仕事で長らく横須賀に滞在していた人。

横須賀が好きで何度も行ったり来たりしている人ーーです。

こうした関係人口の方たちは、交流人口以上にまちの活性化に様々なかたちで貢献してくれる可能性が非常に高いと言えます。

では、なぜ今「関係人口」なのか。

それは、大きく2つの要因からあります。

1.移動社会になった

2.ICTが急速に発展した

1.移動社会になった

子どもが社会人になったら親元から離れて帰ってこないーー。

このような話は当たり前になった世の中です。

生まれてから死ぬまで同じ地域で過ごすということのほうが珍しいのではないでしょうか。

自分の家庭・仕事やライフスタイルに合わせて自由に住む場所を変えていくことが当たり前になっています。

従来の家族観が薄れ、一人あたり出生数も少なくなりました。

仕事もオフィスに縛りつけるようなスタイルから多様化しています。

コロナの影響で在宅ワークが広がったこともさらに拍車をかけました。

交通網も充実していますから、同じところに止まる合理性の方が低いわけです。

そうなってくると「自治体」という境界線が人々の生活に影響する度合いというのはどんどん減っていく。

これは時代の流れとして受け入れるべき話です。

「定住人口」の増減で一喜一憂しがちですが、このような移動が当たり前になっている社会の中で「定住人口」という指標にだけ拘るというのは適切でないのではということです。

※定住人口の指標がどうでも良いという話ではありません。定住人口増についてはまた別途。

2.ICTが急速に発展した

1とも関わる話ですが、ICTが急速に発展したことで、物理的な距離の制約が大きく取り払われたことも「関係人口」に注目する大きな要因です。

ICTがいかに発展してきているかというのは説明不要だと思うので割愛します。

これまでは、地元のまちづくりに関わろうと思えば、その人は地元に滞在していなければなりませんでした。

しかし、例えば地球の裏側のブラジルからでも、横須賀の一つの町内会の仕事をやろうと思えばできるわけです。

そしてそれはますます容易になっています。

オンラインの決済システムが普及し、ふるさと納税のように地域に貢献する方法も多くできました。

横須賀が大好きだけど、仕事の都合で横須賀に住めないという人がいるとします。

そういう人がふるさと納税で横須賀に多くの寄付をくれる可能性もあります。

横須賀に住んでいたけど、配偶者の都合で都内に住んでいる人がいるとします。

そういう人が地元のまちおこしの企画会議にオンラインから参加してたまに横須賀に戻るという方法もあります。

このように物理的な距離よりも、「関係値」が重要な指標となってくるのではないでしょうか。

横須賀出身の人は横須賀を愛している人が多いと私は思っています。

また、横須賀にしかない文化や歴史、風景を愛している人が多いと私は思っています。

そういう人たちの横須賀への「愛」をさらに深め、そして形にする。

それが関係人口対策であり、人口減少著しい横須賀がとるべき重要な対策の一つではないかと思うのです。

では、どのような対策を講じるべきなのか。

それは次回のブログでお伝えします。